Les valleuses de la côte d’Albâtre : j’irai (re)voir ma Normandie !

Cela faisait bien longtemps qu’un rallye de deux jours avait été organisé dans l’ex Haute-Normandie. Si chacun, en ces pages, connaît l’ardeur avec laquelle Alain Danoy organise le tour du Cotentin, force est de constater que la Seine-Maritime et l’Eure faisaient figure, jusqu’à ce mois de mai 2025, de parent pauvre du calendrier des manifestations nationales. Nous n’en voudrons pas à nos animateurs régionaux ; tant l’organisation de ce type de manifestation nécessite du travail et, surtout, de l’investissement personnel. Mais tout vient à point pour qui sait attendre… La confirmation nous est venue à la lecture d’Heritage n° 77 : un rallye permettant de découvrir les côtes de Seine-Maritime était proposé les 17 et 18 mai. Occasion rêvée, pour les Normands, de redécouvrir des routes qu’ils n’ont pas l’habitude d’emprunter et, pour les plus éloignés, de visiter une bien jolie région…

Samedi 17 mai : 140 kilomètres de pur bonheur entre mer, falaises et campagne.

C’est à la charmante commune de Saint-Valéry-en-Caux que revient l’insigne honneur d’accueillir les plus belles MG de France. Si le plateau n’est pas très fourni – on ne compte que 11 véhicules – son éclectisme nous redonne bien vite le sourire. On y voit la B V8 chaussée de pneus semi-slick d’Alain Danoy, des B cabriolet, une B GT, des F et TF presque jumelles, une très jolie TD bicolore et, surtout, ce monstre éternellement en colère qu’est la C GT coursifiée de Christian Lissot. Si le Président a fait le déplacement, c’est que le parcours doit en valoir le coup…

Le ciel est plombé et la température disons… frisquette lorsque nous retrouvons le créateur, traceur, organisateur, superviseur de ce rallye : Bernard Lequesne. Après une chaleureuse et vigoureuse poignée de main, Bernard nous remet les sacs comportant les road-books et les traditionnels petits cadeaux de bienvenue. Les consignes habituelles rappelées – et surtout entendues ! – contact est mis : direction Criel-sur-Mer via Dieppe, Puys et Berneval-le-Grand.

Bernard Lequesne remet leur road-book aux membres du club.

Même si, à cette heure, les petites routes de campagne ne sont pas très fréquentées, nous roulons paisiblement vers la cité de Jean Rédélé et le célèbre rond-point « Alpine » qui, jusqu’à un passé pas si lointain, ne comportait qu’une réplique de l’iconique berlinette. Une A 110 l’a désormais rejointe, mettant ainsi en valeur le savoir-faire de la firme dieppoise. Bien que nous ayons emprunté ce rond-point des dizaines de fois, les Normands que nous sommes éprouvent toujours un sentiment de fierté dès qu’apparaissent la championne du monde des rallyes 1973 et sa digne petite-fille.

Nous laissons l’usine Alpine sur notre gauche, abandonnons bien vite les faubourgs de Dieppe, car le pont Colbert – seul pont tournant de Dieppe – étant déposé, il était impossible d’emprunter le centre-ville afin de poursuivre vers Puys.

Le rond-point du belvédère, à Dieppe, également appelé « rond-point Alpine ».

Il est alors temps de nous arrêter dans la valleuse de Puys. Féru d’histoire, Bernard évoque l’opération Jubiléedu 19 août 1942 qui a vu des milliers de soldats – essentiellement canadiens – périr dans cette opération trop ambitieuse. Le débarquement de Dieppe ne s’est pas produit uniquement à Dieppe, mais dans les valleuses qui ceinturaient le port. Considérées comme moins défendues, elles se transformèrent en pièges mortels dont les alliés ne s’échappèrent pas. A l’issue de cette tentative ratée, dont de nombreux enseignements furent néanmoins tirés, seuls un peu plus de 60 soldats rejoignirent l’Angleterre. Omniprésentes sur cette partie de la côte, les feuilles d’érable rouges rappellent aux passants le prix du sang versé par les soldats canadiens.

Puys. Le monument érigé à la mémoire des soldats canadiens.

La quiétude de l’endroit n’est troublée que par la remise en marche de nos moteurs. Nous partons vers Saint-Martin-en-Campagne pour évoquer une autre tragédie…

Nous garons nos voitures près d’un jardin où une stèle a été érigée à la mémoire des marins du Meknès. Stoppé par des tirs de semonce alors qu’il naviguait toutes lumières allumées, le paquebot de l’ex-Compagnie générale transatlantique fut torpillé par une vedette allemande dans la nuit du 24 au 25 juillet 1940. Bien que la France ait signé l’armistice le 22 juin, le capitaine de la vedette avait une autre vision de la conduite de la guerre. Son acte insensé entraîna la mort de 420 marins dont les corps furent repêchés, durant des semaines, sur les côtes anglaises et françaises.

Rassemblement autour de la stèle érigée à la mémoire des marins du Meknès.

Rassemblement autour de la stèle érigée à la mémoire des marins du Meknès.

Il est déjà tard et les estomacs commencent à se rappeler à notre bon souvenir. Nous nous glissons dans nos véhicules pour remonter vers Penly ; commune connue pour fournir aux MGistes l’électricité qui leur permet – parfois – de recharger les batteries un poil faiblardes. Plus énervé que jamais, le 6 cylindres de Christian chante aussi rauque que Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, lorsqu’il entame Hells Bells.

Ce seront ensuite Criel-plage, puis Mesnil-Val ; minuscule valleuse dans laquelle nous sommes accueillis au Restaurant de la plage. Bernard a tout prévu et nous mangerons nos savoureux filets de bar quasiment les pieds dans l’eau. Chauffées par un soleil désormais haut dans le ciel, les entrées maritimes se dispersent progressivement ; laissant place à un ciel presque… Iris Blue.

L’ambiance est détendue et les discussions vont bon train. Nous prenons le temps de vivre. Mais il n’y aura pas de « trou normand » car, cet après-midi, nous allons rouler…

La valleuse de Mesnil-Val et le restaurant de la plage.

Les cafés avalés, nous remettons le contact. Bernard a décidé de nous faire traverser la cité de Jean Ango. Qui, comme vous le saviez, est aussi celle de Jean Rédélé. Nous entrons dans Dieppe par la route qui permet à nos amis Anglais de rentrer chez eux par le car-ferry. Et c’est l’arrivée dans le centre-ville où nos petites voitures suscitent sourires, pouces levés et photographies. Les Dieppois n’aiment pas que le bleu Alpine…

Nous longeons le bassin de plaisance, puis celui des pêcheurs, pour arriver sur le front de mer où se déroule, tous les ans, le festival international de cerfs-volants. Les festivités liées aux 70 ans d’Alpine sont en préparation et un passe-câble haut comme un trottoir a décidé de se mettre en travers de notre route. La plupart de nos lignes d’échappement s’y frottent, emmenant avec elles une bonne dose de plastique chaud dont l’odeur nous accompagnera durant quelques kilomètres. Nous arrivons sur les hauteurs de Dieppe et nous stationnons face au château.

Le front de mer et le château de Dieppe.

Alain Danoy a eu moins de chance : plus basse, sa B V8 a frotté fort. Le tuyau d’échappement s’est déboîté et la petite voiture jaune, pourtant si discrète, fait désormais le même bruit qu’un char SHERMAN lancé à pleine vitesse sur les plages du Débarquement. Drapeau rouge. Tout le monde s’inquiète, envisage la fin de rallye pour le correspondant de la région Normandie.

La petite B qui fait le bruit d’un gros blindé.

Mais, dans notre malheur, nous avons de la chance. Patrick et Delphine habitent à quelques kilomètres. Décision est prise d’aller réparer chez eux pendant que les rescapés poursuivront en direction de Varengeville-sur-mer.

Nous passons par le belvédère de Pourville qui offre un panorama splendide sur l’enfilade de falaises et poursuivons en direction de Varengeville-sur-Mer ; connue pour son parc des Moutiers accueillant une remarquable collection de rhododendrons et d’azalées géants. Nous remontons et garons nos véhicules devant l’église à double nef de Varengeville-sur-Mer, construite face à la mer.

Le cimetière marin qui l’entoure accueille la tombe de Georges et Marcelle Braque ainsi que celle d’un soldat napoléonien, chevalier de la Légion d’honneur, ayant accompagné l’Empereur sur tous les champs de batailles. Deux destins hors du commun unis dans le même repos face à un paysage magnifique.

Le cimetière marin de Varengeville-sur-mer.

Tel un vieux grognard, le 6 cylindres marcoussissien sonne furieusement l’heure du départ vers la valleuse de Vasterival. Nous roulons, émerveillés, entre les riches demeures bourgeoises aux architectures éclectiques, les maisons à colombages et des jardins merveilleusement fleuris. Lorsque nous arrivons Quiberville-sur-Mer ; Alain et ses deux assistants ont réparé la ligne d’échappement. Panne ou pas panne, Patrick et Delphine avaient prévu de nous offrir une coupe de champagne à leur domicile. Nous nous retrouvons donc face à la mer, une nouvelle fois, pour célébrer la réparation et les autos qui nous unissent.

Montée sur 2 agglos, la B a bien vite été réparée !

Nous remettons le contact puis nous bifurquons vers Sotteville-sur-Mer pour découvrir, de nouveau, un panorama exceptionnel à 180° sur les falaises cauchoises et nous arrivons à Veules-les-Roses ; commune connue pour être un des plus beaux villages de France.

Nous n’aurons malheureusement pas le temps de nous arrêter ; seulement d’y faire une boucle. Dans les petites rues sinueuses, nos MG attirent les regards et les passants, complices, nous saluent en souriant. Le ciel est bleu, le cadre superbe, nos voitures carburent à l’unisson et nos passagères sont belles. Comment ne pas être heureux ?

Petite MG B GT dans la campagne normande.

Nous sortons de Veules-les-Roses en empruntant des petites routes encaissées bordées de talus surplombés de hêtres centenaires. Saviez-vous que ces talus, typiques du pays de Caux, s’appellent ici des fossés ? Le Normand n’est pas à une contradiction-près… C’est ainsi que nous entrons dans la commune du Mesnil-Durdent qui, avec ses 17 habitants permanents, est la plus petite commune de Seine-Maritime ! Après avoir klaxonné joyeusement en passant devant la maison des époux Lequesne, quelques kilomètres seront effectués avant de nous retrouver pour le dîner, au restaurant de l’hôtel du casino, à Saint-Valéry-en-Caux.

Sans surprise, la soirée se déroulera entre rires, anecdotes et évocation des bons moments passés lors des événements proposés par le club.

Dominique et Bernard Lequesne dans leur MG B old english white de 1971.

Dimanche 18 mai : de Saint-Valéry à Fécamp, une délicieuse matinée…

La quiétude de l’arrière-port de Saint-Valéry en Caux, dimanche 18 mai 2025.

Après une nuit réparatrice et un réveil sous un ciel magnifiquement bleu, nous nous retrouvons dans la salle de restaurant pour partager un solide petit-déjeuner. Les visages sont joyeux. Rendez-vous est donné à 9 h 30 pour remettre le contact et rouler durant un peu plus de 80 km.

La section Valeriquaise du fan club de Marie-Georges !

La C GT ayant manifesté son mécontentement, la veille, par une consommation disons… excessive, Christian essaie de négocier une baisse de la richesse en réglant l’arrivée d’essence des trois carburateurs Weber. Pour beaucoup d’entre nous, c’est une première rencontre avec le spectaculaire 6 en ligne à 7 paliers que nous pensions emprunté à Austin-Healey et qui, en fait, provient du pays des kangourous !

Stéphane découvre, émerveillé, le 3 litres présidentiel

Mais comment ont-ils pu caser un monstre pareil dans une si petite voiture ?

Le cours de mécanique achevé, il est temps de partir en direction de Fécamp. Après une petite boucle qui nous fait rouler « à l’anglaise » devant le casino, nous quittons Saint-Valéry en direction de Veulettes-sur-Mer. Sur les petites routes de campagne, nous verrons successivement les châteaux d’Ingouville, de Janville et de Conteville avant d’arriver dans la valleuse des Petites Dalles. Nous entrons dans la commune de Sassetot-le-Mauconduit où l’impératrice Sissi séjourna quelques temps afin de soigner des problèmes pulmonaires. Bien que spectaculaire, le château qui l’a accueilli n’est pas une merveille d’architecture normande.

Au terme de quelques kilomètres, nous arrivons à la valleuse des Grandes Dalles, où nous profitons rapidement de la majesté des falaises avant de rejoindre le Cap Fagnet et la chapelle Notre-Dame des marins, surplombant la rive droite Fécamp. Il est temps de stopper les moteurs. Amie lectrice, ami lecteur ; je profite du calme retrouvé et du paysage qui s’offre à nous pour te parler de Fécamp…

« Fécamp, une ville du courage, une ville du lointain, ville de la mer qui veut le rester et le reste ! ». Charles De GAULLE.

Miss Gladder, une ravissante petite Anglaise en Normandie.

Fécamp. Le Cap Fagnet avec, de gauche à droite, les vestiges de la station radar allemande,

le sémaphore et la chapelle Notre-Dame des marins.

Fécamp n’est pas une ville comme les autres et il serait injuste de la réduire à son front de mer, son port de plaisance ainsi qu’à la Bénédictine ; célèbre liqueur digestive élaborée dans un somptueux palais à l’architecture éclectique. Plus qu’une carte postale, Fécamp est une ville industrieuse. Lovée au fond de sa valleuse, la ville a longtemps été spécialisée dans la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve ou « à Islande », comme on dit ici. Venus de toute la côte et des villages du pays de Caux, les paysans devenaient marins et accédaient au prestigieux statut de « Terre-neuvas » le temps d’une marée.

La chapelle Notre-Dame des marins surplombe le port de Fécamp.

Les marins qui pratiquaient le Grand métier, par opposition au petit métier – celui qui consiste à pêcher près des côtes – se considéraient eux-mêmes comme l’aristocratie de la pêche hauturière. De mars à août, parfois septembre si la campagne de pêche n’était pas bonne, des milliers de paysans-marins partirent, chaque année, vers les bancs de Terre-neuve.

Bien qu’ils furent fiers de leur condition de Terre-neuvas, tous vécurent une vie de misère dans des conditions de travail souvent inhumaines auxquelles s’ajoutait le danger permanent que représentaient les paquebots et les icebergs. Combien d’entre eux périrent éperonnés, coulés, perdus, noyés, dans leur quête insatiable des précieuses morues ? Nul ne le saura jamais. Mais les cimetières racontent, silencieusement, le sort des disparus en mer.

Pendant des siècles, Fécamp arma au hareng et, surtout, à la morue. Les cartes postales anciennes montrent un port où les bateaux étaient si nombreux que l’on pouvait traverser les bassins à pied sec. Il y eu, d’abord, la pêche « aux cordes » dont l’apogée fut atteinte à la fin du XIXe siècle. Dès le mois de mars, les fières goélettes à trois mâts emmenaient avec elles, selon leur taille, de 20 à 30 matelots qui pêchaient la morue à bord de frêles embarcations appelées doris.

Appâtée avec des bulots, une ligne de fond de plusieurs centaines de mètres était mouillée en fin de journée et relevée au petit matin. Les morues qui avaient mordu durant la nuit pesaient, parfois, plus de 30 kilos et il en fallait de peu que les doris ne chavirent. Chargés à bloc, ils revenaient alors près du bateau-mère ; souvent guidés par le son de la cloche de bord qui, tel un glas lancinant dans l’épaisseur du brouillard, évitait de quitter les vivants pour le royaume des morts.

Un trois-mâts goélette quittant Fécamp pour les bancs.

Le patron et son « avant » envoyaient alors les poissons sur le pont du trois-mâts à l’aide d’une pique. L’équipage rassemblé, le poisson était vidé, étêté, lavé avant d’être envoyé dans la cale où il était soigneusement salé par le maître-saleur et son aide. Les meilleurs d’entre-eux n’avaient aucun mal à trouver un embarquement. Par contre, gare à celui qui n’avait pas assez – ou trop – salé le poisson… Soit les filets pourrissaient à bord, soit ils « prenaient le rouge » durant le retour ; ce qui les rendait impropres à la consommation. Du juste salage dépendait, définitivement, une réputation, la paie des marins et le sort de familles entières.

Au tout début du XXe siècle, au terme de 6 mois de pêche, les équipages les plus chanceux rentraient enfin à Fécamp ; toutes voiles établies, avec la cale chargée de 160 à 200 tonnes de poisson. Des centaines d’années de confrontation avec les vents contraires et d’union avec les vents dominants permirent d’aboutir à ces merveilleux bateaux que furent les goélettes islandaises et les trois-mâts goélettes. L’Etoile et La Belle-Poule, armées pour Islande, et Marité, armée pour Terre-neuve, en sont aujourd’hui les ultimes témoins.

Il y eut, ensuite, dans l’entre-deux guerres, la pêche au chalut. D’abord sur les chalutiers dits classiques qui mouillaient et remontaient le filet par le travers du bateau. Puis, dans les années 60, les chalutiers dits « arrière » qui, en mouillant le chalut par la poupe, rendirent les conditions de travail un peu plus supportables et, surtout, moins périlleuses. Avec l’assurance de pêcher plus vite. Donc de rentrer plus vite. Et de repartir tout aussi rapidement… l’ethnologue Anita Conti, dans son Carnet Viking et le capitaine Jean Recher, dans Le Grand métier furent les grands témoins de l’apogée de cette pêche et, surtout, de cette ville dont le cœur ne battait que pour la morue. Témoins, également, de la fierté de ces hommes qui abandonnaient enfin leur condition de forçats pour que toute la ville, réunie sur les estaques, les voit en majesté lorsqu’ils rentraient au port.

Le bateau amarré, il fallait toujours s’occuper du poisson. C’est aux femmes que revenait la tâche ingrate de décharger et de conditionner les palanquées de morues qui, plus tard, seraient expédiées partout en France. Ainsi, de Lens à Decazeville, de Lyon à la vallée de la Fensch, le poisson fournirait à prix raisonnable les protéines dont avait besoin le prolétariat français…

C’est dans cette histoire oubliée que s’inscrit Fécamp. Celle d’une industrie perdue pourtant magnifiquement mise en scène par les bateaux emblématiques tels que Marité, Le Viking, Shamrock III et dont les derniers témoins s’éteignirent dans l’indifférence générale à l’aube des années 1990. Tel fut le sort réservé au Dauphin, en 1987, vendu à un armateur anglais. Dernier clou posé sur le cercueil de la Grande pêche fécampoise qui, désormais, ne vivrait que par les témoignages de ceux qui l’avaient pratiquée.

De ce passé glorieux ne subsiste aujourd’hui qu’un très joli musée installé dans les locaux des anciennes pêcheries maritimes. Regorgeant d’objets, de maquettes, de tableaux et de documents divers, il mérite une visite pour comprendre le rôle crucial que joua Fécamp, durant 150 ans, dans l’économie de notre pays.

Mais laissons nos poissons pour revenir à nos moutons. A nos moteurs.

Des MGistes heu-reux !

Après une photo de groupe prise sur la station radar Freya installée par les Allemands en 1942, nous repartons vers Valmont en suivant… La Valmont ; un joli fleuve côtier qui serpente paisiblement dans une verte vallée. L’air est doux, les vaches curieuses, la route agréable… Que demander de plus ? Nous passons Ourville-en-Caux, puis Grainville-la-Teinturière. Traversée par la rivière Durdent, la commune était connue pour ses nombreux moulins qui servaient au blanchiment des toiles et à la teinture des tissus. Encore quelques kilomètres et nous arriverons à Héricourt-en-Caux ; terme de notre rallye.

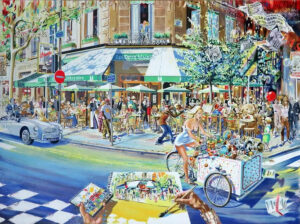

Héricourt-en-Caux. Taverne Saint-Denis. Deux heures d’arrêt ! Le restaurateur ayant eu la gentillesse de mettre à notre disposition un parking privé pour garer nos autos, c’est libérés des contingences matérielles que nous passons à table. L’auberge a le charme suranné des restaurants traditionnels : rideaux à carreaux, objets hétéroclites, chaises en bois… Seuls dénotent, dans cette carte-postale, les lithographies contemporaines de Daniel Authouart, artiste normand très coté en France et aux Etats-Unis qui a, d’ailleurs, inséré une MG A dans l’une de ses œuvres.

Un dernier moment de convivialité avant le retour vers nos domiciles.

« Du Flore aux Deux Magots ». Lithographie de Daniel Authouart.

Après que chacun ait pris place à table, Christian Lissot prononce le traditionnel discours de clôture. Avec l’aisance que nous lui connaissons, notre Président remercie chaleureusement Bernard Lequesne et Christophe Maron en leur remettant un trophée au logo et MG Club de France et un cadeau liquide, à bulles, originaire de champagne, portant également le logo du MGCF. Remerciements auxquels s’associe l’ensemble du groupe avant d’applaudir les deux stars de ce superbe week-end. Bravo Messieurs ! Bien évidemment, la suite du repas sera animée et joyeuse ; confirmant sans le moindre doute que le MGCF est définitivement « le club où il fait bon vivre » !

Un immense merci à :

- Bernard Lequesne et Christophe Maron pour leur écoute, leur prévenance et, surtout, l’impressionnant travail effectué ;

- Patrick et sa femme pour la flûte de champagne ;

- Alain Danoy pour sa capacité à se sortir des situations compliquées avec un flegme… Britannique ;

- Christian Lissot pour avoir fait le déplacement et avoir réglé la richesse de ma B « aux petits oignons » ;

- la C GT, toujours en colère, dont le son rageur fût un véritable plaisir à entendre durant ces deux jours ;

- Stéphane Doligé pour les photos prises avec son drone ;

- tous les membres qui ont enchanté ce rallye par leur présence ;

- et à la Seine-Maritime pour ses paysages…

Vincent VORANGER